今回はコピーデッキについてのお話です。

この記事で書きたいことは、下記のようなことです。

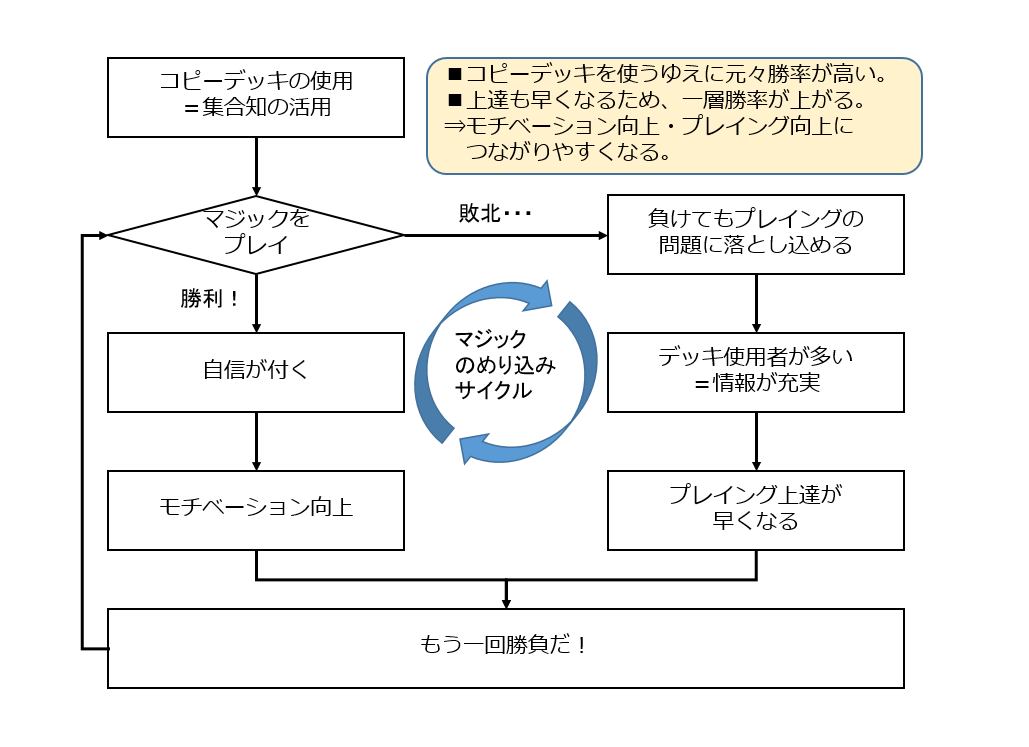

・コピーデッキ=大会やランク戦で結果を出したリストをそのまま再現したデッキは「集合知」であり、これを活用することに様々なベネフィットがあります。

・コピーデッキは大会ですでに結果を残しているため、適切にプレイすれば勝てる可能性が高く、成功体験を積みやすいものになっています。これによりプレイヤーに自信が付くとともに、モチベーション向上につながります。

・コピーデッキを使って負けてしまったとしても、使用者が多いデッキのため情報が豊富で、プレイング上達も早くなりやすいです。

・中長期的には、自身のオリジナルデッキを作る上でコピーデッキで培った経験が活きてきます。

よろしくお願いします。

はじめに

コピーデッキ自体は割と語り尽くされた話題だと思います。その上、普段からコピーデッキを使うことは当たり前で、あまり深く考えたことがありませんでした。しかし、ツイートとその反響を通じて、コピーデッキひとつを題材にしても勉強になることが山ほどあったと感じるので、今回書くことにしました。

わたしをマジックの世界に引き入れた先輩からもらった最初期のアドバイスが「デッキは大会上位リストをコピーした方が初期投資を抑えつつ勝てるデッキを入手できる」だったから、個人的な答えはもう決まっている。

— m-t-d@mtg (@m_t_d_mtg) 2020年8月28日

上のツイートの通りですが、実際、これは最高のアドバイスでした。このおかげで、比較的早期から大会に参加し、マジックにのめり込むようになりました。

コピーデッキについて

まず、コピーデッキとは何かというところで、ここでは「大会やランク戦で結果を出したデッキリストをそのまま再現したもの、または、調整のために数枚程度入れ替えたもの」という意味で扱うことにします。ひとつの定義があるわけではありませんが、この後の話を進めるため上の通りとします。

コピーデッキの最大の特徴は「集合知」というところにあります。

デッキ作成自体、膨大なカードプールから最も良い75枚を組み合わせる作業であり、何の手掛かりもないところから始めるのは大変な作業です。そこへきて、コピーデッキは、「適切にプレイングし、運が良ければ、大会で勝てる」ことがある程度約束されているといえます。

もしあなたがデッキ構築のために取れる時間が少なく、でも大会で勝ちたいというのであれば、すでに結果の出した75枚をコピーするのは理に適ったやり方といえるでしょう。

コピーデッキのベネフィット

コピーデッキ=「集合知」を使うことによって、次のベネフィットがあります。

①勝利へのショートカット

先に書いた通り、コピーデッキは、「適切にプレイングし、運が良ければ、大会で勝てる」ことがある程度約束されています。一からデッキを組むのに比べて、ずっと楽に、勝てるデッキを入手できるのです。

楽に、というのは時間のみならずお金の面でもそうです。開封やコレクションが目的でないなら、何の宛もなくカードを買うよりは、リストに沿ってパーツを集めていく方が合計の出費は少なくて済みます。

また、カードゲームを始めたばかりの人でも勝ちやすくなるというのも重要なポイントです。成功体験を積むことによって自信がつきますし、1勝できたなら次は2勝、2勝できたなら3勝、というように、モチベーション向上にもつながります。勝つ喜びがあるからこそ負ける悔しさもひとしおですし、そうやって勝負の世界にのめり込んでいくことでマジックのヘビープレイヤーになっていくのです。

②上達への近道

一方で、「コピーデッキを使えば簡単に勝てるか?」というとNOです。

コピーデッキは、「適切にプレイングし、運が良ければ、大会で勝てる」ことがある程度約束されていると書きました。ここで注目していただきたいのは、「適切にプレイングすれば」というところです。

速いクルマも上手なドライバーでなければ操れないように、良いリストでも使い手の理解が足りないとうまく機能してくれません。これを読んでいる皆様にも、ネットで拾ったリストをそのまま持ち込んだのに全く勝てなかった、という経験があるでしょう。

ただ、その場合でもコピーデッキだからこその良いことがいくつかあります。

その1:敗因をプレイングの問題に落とし込める

持っているデッキは、本来勝てる可能性のあったデッキです。それなのに負けたとすれば、極端な不運に見舞われたのでない限り、プレイングが適切でなかったということになります。課題解決には原因の切り分けが重要ですが、まずはこのポイントをクリアできていることになります。

その2:情報が充実

勝っているリストの情報は即座に広まるため、そのデッキのユーザーが増えます。そうすると、そのデッキに関する記事や動画がたくさん出回ることになります。それらを見てコピーデッキの回し方を習得すれば、次回以降の大会で勝つことができる可能性が高まります。これは使用者が少ないデッキでは難しい、コピーデッキならではの強みです。

ここまで書いてきたように、コピーデッキですぐに勝てなかったとしても、豊富な情報によってプレイング精度を高め、勝率を高めていくことができるでしょう。

ベネフィット①②をまとめると以下のようになります。

勝てる

— m-t-d@mtg (@m_t_d_mtg) 2020年8月28日

→楽しくなる

→一層のめり込む

→勝てないこともある

→勝ったときの楽しさをまた味わうべく一層のめり込む

→また勝てる

っていうスパイラルでハマっていく

オリジナルデッキへのヒントとして

これは中長期的な話になりますが、自身のオリジナルのデッキを作ろうとしたときに、コピーデッキで培ったノウハウが活きてきます。

ある程度ゲームができる(一方的に蹂躙されない)デッキを作る上で、例えばクリーチャーが何枚で除去が何枚、土地は何枚で・・・というのが感覚的にもわかってきます。

特殊なギミックを入れないミッドレンジデッキなら、

・マナスクリューを避けるためのカード:多めの土地、キャントリップ

・序盤~中盤の脅威に対処するカード:軽い除去や打消し、ハンデス

・ゲームを決めるカード:重いクリーチャーやプレインズウォーカー

この指針に沿って、あとは枚数を調整していけば、「ある程度戦えるオリジナルデッキ」の出来上がりです。

例えば、下のリスト。

青黒ミッドレンジ(ヒストリック)です。

リスト自体は完全にオリジナルで、序盤を除去と打消しでしのぎ、中盤~終盤に1枚で勝てるカードを定着させて勝ちに行くことを考えて構成しています。

これも、過去にコピーのミッドレンジデッキを使っていて、そこからデッキの構成要素を抽出することで、カードプールが変わっても再現できるようになりました。現状の勝率はランク戦で5割程度と大きく勝ち越せるリストではありませんが、少なくともゲームになる程度のデッキにはなっています。

また、ミシック達成した次の2つのリストはオリジナルですが、デッキの核となる強い動きは他の既存のデッキからアイデアをもらっています。

シミック・ストンピィ(ヒストリック)。

1tガチョウ⇒2tオーコと、1tラノエル⇒2t鉄葉のハイブリッドデッキ。この2つは強い動きとして十分すぎる実績を残していたため、もはやオリジナルと呼んでいいのか怪しいところですが、少なくとも元のデッキリストが存在しないところから組み上げたことは確かです。

黒単コントロール(ヒストリック)。

《陰謀団の要塞》から大量の黒マナを出すコントロールデッキのアイデアはすでにあって、それに《大いなる創造者、カーン》によるツールボックスコントロールを組み合わせて環境に対応できるようにしました。元のデッキリストが存在しないところから組み上げたのはシミック・ストンピィと同じです。

せっかくオリジナルデッキを作るなら、好きなカードやコンボがちゃんと活躍できるデッキにしたいところ。逆説的ですが、コピーデッキはこういったことにも役に立つのです。

おわりに

コピーデッキの良いところについて書いてきました。

大会で勝てるからという理由でなんとなくコピーデッキを握ってきましたが、改めて言語化すると、想像以上に良いことがあるようです。時と場合に応じてうまく活用していきたいですね。

今回はここまで、最後までお読みいただきありがとうございました。